7月15日(火)に担当教員を補佐し授業のサポートを行うSA(スチューデント・アシスタント)学生が出席し、SAを採用している担当教員等にも集まっていただき、春学期 SA/TA後期全体会を実施しました。

SA/TAワーキンググループからのコメント

春学期後期全体会は2・3・4年、計7名の更なる新体制で企画しました。

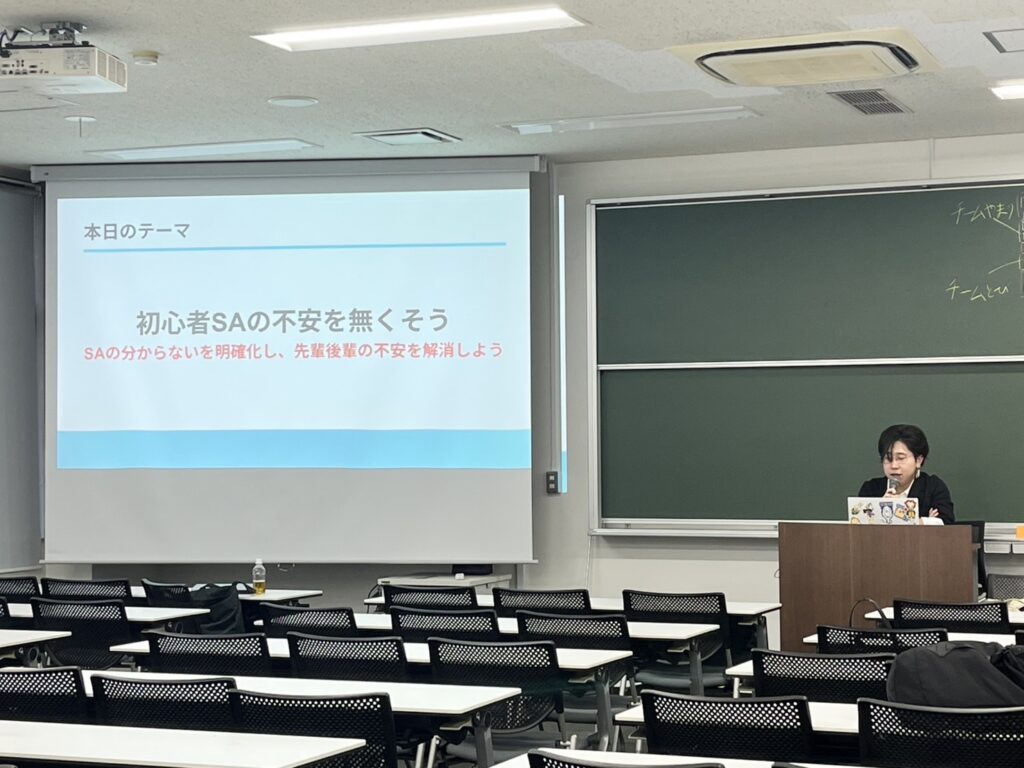

今回は「初心者SAの不安をなくそう~SAのわからないを明確化し、先輩後輩の不安を解消しよう~」というテーマで、初心者SAと経験者SAでそれぞれ違った役割を担い、グループワークを通して全体的にSAの土俵向上に努めました。

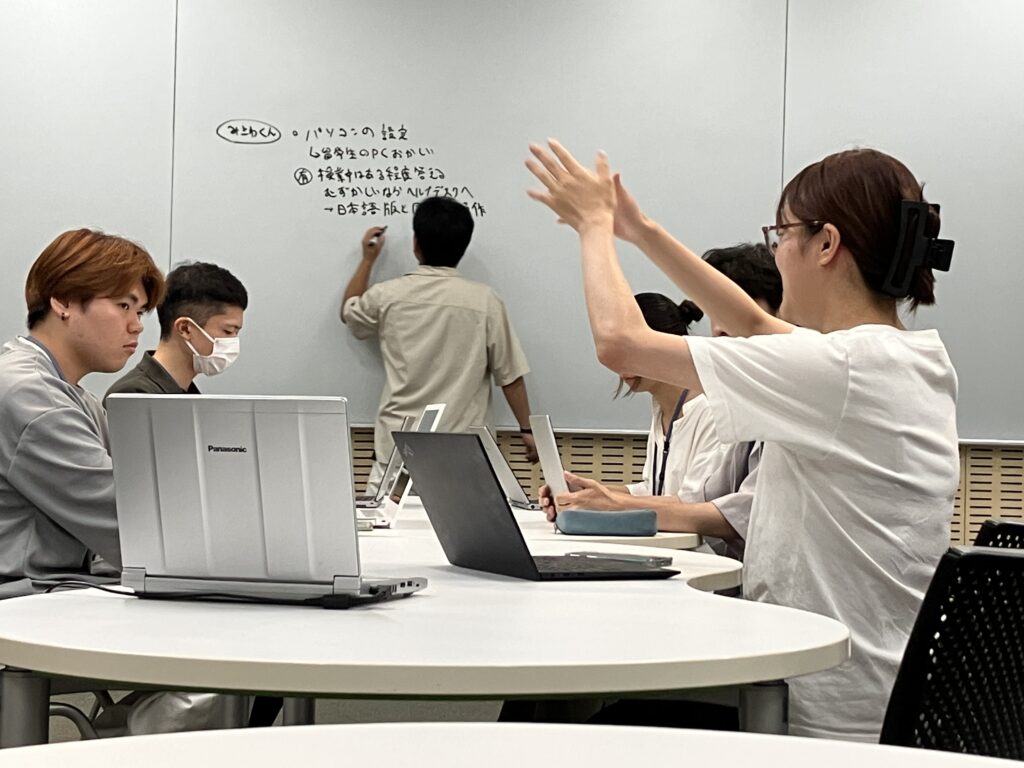

メインワークでは、グループ毎で各教室に移動した後、初心者SAが事前に考えてきた質問・不安を経験者SAに投げかけ、経験者SAがそれぞれ体験したことをもとにアドバイスや解決策を回答していきました。

グループの割り振りとしましては、基礎ゼミグループ2つ、ICTグループ2つといった形でSAを割り振り、SA/TAワーキンググループの3・4 年も1人ずつ参加しました。

(基礎ゼミ・ICTどちらもSAを担当している学生はICTグループに割り振り。質問内容はどちらも受け付ける対応とした)

グループワーク終了後は各グループで浮かび上がった質問や回答を発表してもらい、他のグループにも共有したことで初心者SA・経験者SA共に認識を深めていきました。

以下、質問と回答を一部抜粋したものになります。

基礎ゼミグループでは「飛翔祭ワーク時の介入するタイミング」や「課題をやるとき、AIに丸投げしてる学生にどういう対応したらいいか」という質問が浮かび上がりました。そういった質問に対し「 問題は起きるものなので、基本的には学生同士で主体的に解決させ、仲介は最終手段とし、本当にまずいときだけ介入すべき」や「留学生の場合は翻訳など使っている場合などがあるため注意が必要だが、全部AIに頼るのは違うから注意する」という経験者SAからの回答がありました。

ICTグループでは「明らかに作業が止まって困っている留学生、声をかけても誤魔化されたり避けられる」や「Excelに入るまでの自身で考え取り組む課題ではSAのやることがない」といった質問に対し、「担当教員と対応について相談、その先生の指導方針により、対応をする。声かけで作業の進捗を見せてもらう」や「先生とコミュニケーションを図り、対応する。それでもやることがない場合はできている人をほめる」などが挙がりました。

他にも様々な質疑応答がありました。

全体会の感想として、「SA活動に直に役立つことで、先輩側としても参考になったし気の引き締まる思いがした」「不安に思っていたことやSAをやるうえで疑問に思っていることを解決できた。また、全体会を通して学年が違う人とも関わることができた」といったうれしいコメントがありました。その反面、「進行や、全体で認識の不一致があった」といったご意見もいただきました。

参加したSAの9割が「満足」というアンケート結果から、初心者SAと経験者SAの隔たりをなくすことができたとても良い機会になったと思います。

反省点は、前回と同様に終了時間を超えてしまったことです。原因としましては、教室移動に時間がかかったのと最初の説明であたふたする部分があり時間を押してしまった点が挙げられます。

加えて、経験者SAには別で「SAに質問されて感じたこと」「初心者SAに伝えたいこと」というアンケートに回答していただきました。「自分も悩んでいる内容が多いと感じたのと、自分以外のSAの対応も聞けて次にいかせる体験になった。」「初めてのことに挑戦しているので、分からないことがあったら気軽に先生や先輩に聞きましょう。」といった温かいコメントをいただきました。

今回の全体会で得た学びは、今後の授業で非常に活きていくものなので、ぜひ活用していってほしいと思います。また、今回浮かび上がった私たちの良い点・反省点をもとに秋学期全体会、HRC懇談会に繋げていきます。今後ともご協力のほどよろしくお願いいたします。

ヒューマンリソースセンター(HRC)

SA/TAワーキンググループ

HRC(Human Resource Center ヒューマン・リソース・センター)とは

本学ではまったく新しい「キャリア支援」の仕組みを実施しています。教職員と学生が運営する人材バンク=ヒューマン・リソース・センター(HRC)を通じて大学と学生が「契約」を結び、学内のさまざまな業務やイベント、授業支援を円滑に進めます。HRC を通じて学内の業務に携わる学生のメリットは、単に報酬を得ることだけではありません。経験者が新しいメンバーを指導し、チーム全体のスキルアップを図るなど、責任ある立場で業務を遂行する経験を積むことになります。