皆さんこんにちは! 学生広報部4年の横山です! 早いもので基礎ゼミ記事も第4弾となりました!

嘉悦大学の超重要講義「基礎ゼミナール1」に学生広報部が密着する(第1弾では1,2回目の講義、第2弾では3,4回目、第3弾では5,6回目の講義を取り上げました)記事第4弾は、ディベートについて学ぶ第7回講義と、論文・レポートについて考える第8回講義、著作権法を学ぶ第9回講義についてお伝えしていきます! ご覧ください!

前回の記事はこちら!

前回の「基礎ゼミナール」について知りたい方は、こちらの記事をぜひご覧ください!

嘉悦の超重要講義「基礎ゼミナール」vol.1

https://www.kaetsu.ac.jp/news/campuslife/32037/

嘉悦の超重要講義「基礎ゼミナール」vol.2

https://www.kaetsu.ac.jp/news/campuslife/32317/

嘉悦の超重要講義「基礎ゼミナール」vol.3

https://www.kaetsu.ac.jp/news/campuslife/32962/

第7回講義:ディベートの仕方を学ぶ

記事をご覧の皆さんは、ルールに則ったディベートを行ったことはありますか?実はディベートとは、自分の意見で相手を言い負かすという単純なものではないんです。「公の場で討論する」という言葉の意味通り、特定のテーマに対して肯定派と否定派に分かれ、審査員等を説得する「討論ゲーム」なのです。

ということで第7回講義はクラスでグループを分け、ディベートを体験していきました! ちなみに、学生たちにディベートを行ったことがあるか聞いてみると、やはり0人。ディベートについて説明を受けた後、実際に体験するためにグループ分けと役割分担をしていきました。また、全員が初めてなので、それぞれの役割でこのようなことを話すという表現の例文も確認し、いよいよ始まります。今回は2回ディベートを体験しました。それぞれ討論のテーマと1グループの人数を変えて行いました。テーマはどちらも答えが無い、人によって意見が割れるものが設定され、肯定派と否定派も無作為に振り分けられました。 1回目のディベートでは、初めてで何を話せばいいのかわからないという学生が多く、用意されていた例のとおりに進行している様子でした。立論、質疑、反駁、最終弁論という役割にも苦戦しており、終了後の振り返りでは、ディベートを行う際の下調べや作戦会議など、事前準備の重要性を痛感していました。

初めてのディベートに苦戦している学生達

初めてのディベートに苦戦している学生達

2回目のディベートでは異なるテーマで、1回目の倍の人数でグループを作り討論を行いました。1回目のディベートで要領をつかんだ学生たちでしたが、2回目のテーマは更に事前準備が重要になるもので、グループ人数も倍になり、どのグループも苦戦を強いられていました。

それでも、ただの言い合いにならないルールに則った討論ができていました。特に日本人学生、留学生が事前準備で話し合い、それぞれの特性を理解したうえで役割分担を行っている姿は、今までの基礎ゼミナールで培った知識が反映されているのを感じました!

2回のディベート終了後、ワークシートで第7回講義全体の振り返りをして終了となりました。

第8回講義:論文を読める、理解できる、書ける

大学では論文を読む、授業で学んだ事柄についてレポートでまとめる、というような機会が非常に多いです。第8回では、大学で学んでいくうえで必要なスキルである、論文・レポートと感想文の違いと、レポートの読み解き方と書き方について学びました。

まず最初にそれぞれの違いについて座学で学んでいきました。論文と感想文の違いを理解したあとは、実際に論説を読んでいきました。論説は論文とは少し異なり、個人の主張を論理的に述べているエッセイのようなもので、新聞の社説などもこれに当たります。今回はとある社説の文章が伝えたい「問い・主張・根拠」を抜き出していきました。個人で抜き出したあとはグループに分かれ、自分の抜き出した箇所について共有していきました。各々なぜその箇所を抜き出したのか理由も話しながら、最終的にグループで1つにまとめ、全体で共有を行いました。

各グループの抜き出した箇所が次々と共有され、その理由についても説明がされます。どのグループも、闇雲に文章を長く引用するのではなく、自分たちなりの理由で文章を抜き出していました。

しかしこの論説には、正解となる「問い・主張・根拠」があります。それを見てみると、学生たちが抜き出した箇所とは違う場所であったり、抜き出している箇所が主張ではなく根拠の箇所を抜き出していたりすることもありました。解説を聞くことで学生たちは納得している様子でしたが、同時に主張と根拠の見分け方の難しさに直面していました。(かく言う私も1年生のときに同じ間違いをしていました(笑))

学生たちは改めて主張と根拠の見分け方を教わり、いよいよ実際に論文を書くワークに入りました。スポーツの大会に関するテーマについて、いくつかの論説を見たうえで自分の考えを書いていきます。先ほど学んだ「問い・主張・根拠」の3つに加え、客観的事実を入れた論文を書くよう、論文のフォーマットと一緒に伝えられました。学生たちの様子は、文章を書くのが得意な人や自分の意見が明確にある人はスムーズに書いている印象でしたが、どの学生も論文など論理的な文章を書く経験が少ないため、最低字数を設けられているこのワークには苦戦しているようでした。それでもどの学生も参考文献として読んだ論説から「問い・主張・根拠」をきちんと抜き出せていたため、今後ほかの授業でワークをするときには課題の趣旨を間違えることはなさそうですね!

第9回講義:著作権法とパソコンでの利用

第9回では著作権法について学んでいきました。これまでは大学で学ぶ際に必要なスキル、コミュニケーション能力や論理的思考力を身に付けていきましたが、第9回は著作権法という論文や資料を作成する際に必要な法律について取り扱いました。

いきなり著作権法を学ぶと言われ、1年生も若干気圧されていましたが、授業ではまず例題を出して著作権について身近に感じてもらいました。例題は、バンドマンの曲が自分発信で有名になる場合、他人の名前で販売され有名になる場合のそれぞれで何が異なり結末が変わったのかという例題でした。

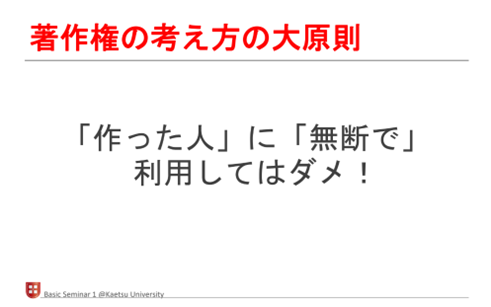

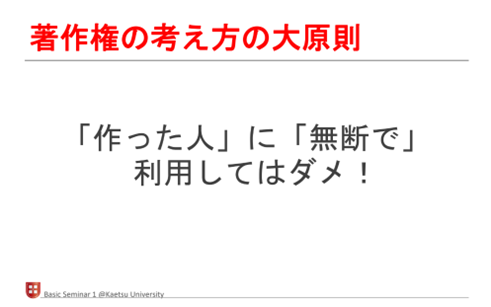

例題からこの問題の論点を整理し、著作権法の重要な考え方の大原則「作った人に無断で利用してはダメ!」を学生たちは理解しました。

その後著作権とそれに関する情報を学びました。ある程度学んだ後、理解度を確認するための10の正誤クイズに挑戦していきました。際どい内容ばかりで、学生たちは苦戦しながらも著作権について理解していきました。

ワークとして、著作権で学んだうちの一つであるクリエイティブコモンズライセンスの画像の検索方法を実際に行いました。また調べるにあたっての注意事項の内容をまとめ、ワークシートに記入していきました。一般的な画像の検索で出てきた画像ではなく、クリエイティブコモンズライセンスという条件で調べる必要があるため、学生達も最初は調べ方がわからず苦戦をしていていました。ですが、この検索方法を身に付けることができれば、レポートや論文を作成する際に、著作権で躓くことがなくなるため、先生は丁寧に指導をしていました。

ワーク後には著作権に関する情報のうち、AIの利用や参考文献の引用の仕方など、学生がレポートを書くうえで気になることも伝え、第9回講義は終了しました。

基礎ゼミは大学で学ぶために学ぶ講義

今回は、嘉悦大学の超重要講義「基礎ゼミナール1」の第7回、第8回、第9回講義についてレポートしてきました!ディベート、論文、著作権という今までの基礎ゼミから少し難易度の上がった学びでした。学生達も苦戦している場面も多々ありましたが、毎回講義の終わりには理解している学生がほとんどで、これまでの基礎ゼミで培った土台があるのだと、取材を通じて実感することができました。

実は今回取り上げた第9回講義で一つの区切りとなっており、次回からは次のステップに移っていきます。基礎ゼミの先生にお話を伺うと、第9回までのテーマには実はつながりがあるそうです。

「第3回で身に付けた傾聴力を第4回のSAライフストーリーで実践し、同時にメモをとりながら大学生活の自由度や奥深さを知る。とったメモが良いメモなのかを第5回のノートテイキングで分析し、今後ノートをとる際に聞いた内容をさらに深く理解するために第6回のロジカルシンキングで構造を理解できるようにする、そして身に付けた論理的思考の実践として第7回のディベートを行い、そのワークをレポート課題として提出するために第8回で読み取り方・書き方を、第9回で参考文献で関わる著作権について学ぶ…」というものです。

アカデミックスキルを学生たちが確実に身に付けるために、嘉悦大学にはこの必修の講義があるのだと、嘉悦学生にとって基礎ゼミナールがどれほど重要な役割を担っていたのかを改めて感じました。

次回からは、嘉悦大学最大のイベント「飛翔祭」に関する講義が始まっていきます! 毎年1年生は1クラスごとに出店を行っていますが、一体どのように進めているのでしょうか!

次回もお楽しみに!

文責:学生広報部 横山飛雄(経営経済学部4年)

過去の記事一覧はこちらから