皆さんこんにちは!学生広報部4年の横山です!

嘉悦大学の超重要講義「基礎ゼミナール」に学生広報部が密着する(第1弾では1,2回目の講義、第2弾では3,4回目の講義を取り上げました)記事第3弾は、ノートテイキングについて学ぶ第5回講義と、ロジカルシンキングのやり方を身に付ける第6回講義についてお伝えしていきます!

前回の記事はこちら!

前回の「基礎ゼミナール」について知りたい方は、こちらの記事をぜひご覧ください!

嘉悦の超重要講義「基礎ゼミナール」vol.1

https://www.kaetsu.ac.jp/news/campuslife/32037/

嘉悦の超重要講義「基礎ゼミナール」vol.2

https://www.kaetsu.ac.jp/news/campuslife/32317/

第5回講義:ノートの取り方とその重要性

第5回講義ではノートテイキングについて学びました。まずノートテイキングとはなにかを理解するために、教員が読み上げた「料理の作り方」について、自分でノートにまとめてみるワークを行いました。まとめた後は、となりの学生と自分がノートをまとめる際に意識した点について共有し合いました。

ワークに取り組む学生達

ワークに取り組む学生達

当然、最初はノートテイキングについてわからない学生が多く、中には読み上げられた内容全てをメモしようとして追いつかない学生もいました。内容を抜粋して書いている学生の中でも、量や書いた順番なども異なっており、各々意識した点は異なっているようでした。

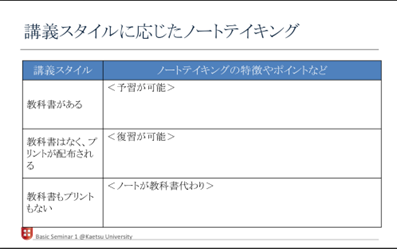

ペアワーク後はノートテイキングに関するマルバツクイズを行いました。「板書されたことが、イコール大切なこととは限らない」のようなかなり難しいクイズを3問行い、学生たちはノートテイキングの意義について考えます。黒板を書き写すだけではダメだということを理解した後、クイズを通して考えたノートを取る意味について、ワークシートに書き出していきました。学生達も考えた内容を見ると、重要なところに色を付ける、順序をわかりやすくする、というような中学・高校時代のノートを思い出して書いている様子でした。 続けて大学の講義に応じたノートの取り方について考えていきます。嘉悦大学では講義によって教科書の使用や配布資料の有無があるため、ノートの取り方が変わってきます。それぞれの講義に適したノートテイキングのポイントをワークシートに記入後、教員から模範解答としてポイントの説明が行われました。

ノートテイキングの重要性の例として、卒業生の就職ノートを見ていきました。就職活動では企業説明会や面接など、日程や会社情報の管理を必ず行う必要があります。その際、とりあえずでメモしたものでは見返したとき簡単に理解することが難しくなってしまいます。「見やすく漏れないノートテイキングのスキル」を持っていると、多忙な就職活動をしっかり管理することができることを1年生に伝えていました。かくいう私も先日まで就職活動をおこなっており、実際に説明会で聞いた企業の情報は1冊にまとめて管理をしていました。面接に臨む際もそのノートを使っていたので、先輩の目線からも1年生の内に身に付けてほしいスキルだと思いました!

次に要点を聞き取るコツと具体的な良いノートについて学んでいきました。それぞれ、最初に学生達がワークシートに自分たちの考えを記入していった後、教員から説明が行われました。

最後に今日学んできたノートテイキングの知識を活かして、改めてノートテイキングにチャレンジしました。最初のワーク同様教員が「とある大学講義の一部」を読み上げ、内容を自分でノートにまとめるワークです。学生のワークシートを覗いてみると、最初に比べかなり見やすくなっていました。ノートに書く内容も要点に絞り、適度な色使い・グループ分けや順序立てができていました。

まとめたワークシートを提出して、第5回講義は終了しました。

第6回講義:ロジカルシンキングとその活用

第6回講義はロジカルシンキングについてでした。ロジカルシンキングとは論理的思考、明確な根拠に基づき結論を導き出す思考方法を指します。大学からこれから先、論理的な思考が求められる場面が多くなるため、基礎ゼミナールで学ぶ必要があるのです。

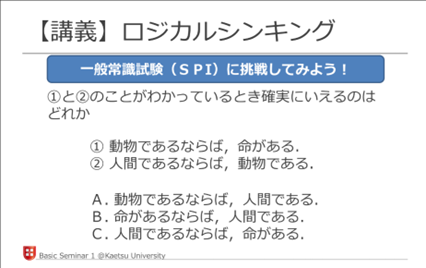

ロジカルシンキングの講義は基本的なツールの説明から始まりました。帰納法や演繹法、MECEなど思考方法について説明を受け、一部はSPI試験(適性検査)の問を例に学生達に考えてもらいながらツールについて学んでいきました。

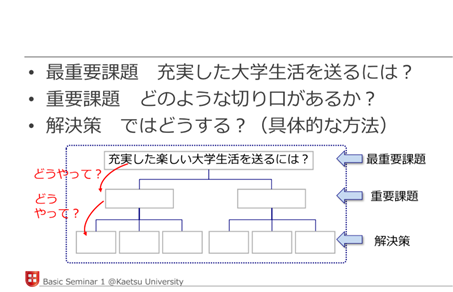

ツールの説明の1つにあった「ロジック・ツリー」の説明時には、ワークシートを用いて実際にロジック・ツリーを個々人で作成し、作成したロジック・ツリーを用いたペアワークをしていきました。ロジック・ツリーとは、論理の構成要素を因果関係等でつないで体系的に整理する手法のことで、課題となるものから木の枝のように展開していくことから呼ばれています。学生たちは手法の説明を受けた後、「充実した大学生活を送るには?」というテーマでロジック・ツリーを作成していきました。最重要課題からどのような切り口で考え、具体的な解決策はどうするのか、といったような展開で作成していき、終わるとペアワークを行っていきます。

話し手と聞き手に分かれインタビューを行い、話し手は聞き手からの質問を先ほど作成したロジック・ツリーをもとに話し、聞き手は質問をしながら話し手の解答をメモしていきました。お互いインタビューをしあった後、メモした内容をもとに自分なりに話し手のロジック・ツリーを作成しました。ペアで重要課題の切り口は似ている人もいましたが、解決策は多種多様な方法が挙げられていました。インタビュー終了後も、相手のロジック・ツリーを作成する際の追加の情報なども交換し合っており、良い雰囲気のペアワークでした。

ペアワークが終わると、最後にPREP法を用いてレポート作成を行いました。PREP法とは「結論(Point)、理由(Reason)、事例(Example)、結論(Point)」の順で構成するプレゼンテーション手法のことで、聞く側が結論を重視する場面で適した手法です。この手法を使って、ペアワークのインタビュー内容を「充実した楽しい大学生活を送るには?提案書」という形でレポートにまとめていました。

講義終わりの学生に聞いてみた

レポートを提出し講義は終了しましたが、レポート提出後の学生に今回の講義感想を聞いてみると、「ペアワークでは相手がロジック・ツリーに書いていないことで質問に時間を使った。逆にロジック・ツリーに書いてあることを深掘りして聞くことができなかった」「提案書レポートで文章に起こしているときに、普段の自分たちの考えもロジック・ツリーのように図解できると思えた。問題解決のための道筋や手法を理解することができた」という感想を教えてくれました。ペアワークで書いていない部分を深掘りすることが良くないと思っている学生もいるかもしれませんが、自分が思わなかった部分を教えてもらえたという点では良い経験だと思います。またそれを組み込んだロジック・ツリーを作れたら、1ランク上の学びを得られると思います。

基本に立ち返る回!

今回は、嘉悦大学の超重要講義「基礎ゼミナール1」の第5回、第6回講義についてレポートしてきました!今回は「ノートテイキング」と「論理的思考」という、小さい頃から何となくしてきたことを改めて学ぶ、基本に立ち返る回でした。学生の中には小学生の頃に先生から教わったノートの取り方が今回学んだ内容と同じものであり、自分のやって来たことが正しかったという確認ができた回でもあったそうです。次回からの応用に第5回、第6回で学んだことを活かしてほしいと思います!

次回は第7回、第8回をレポートしていきます!

ディベート、論文・レポートについて学んでいきます!

お楽しみに!

文責:学生広報部 横山飛雄(経営経済学部4年)