港区及び港区教育委員会と学校法人嘉悦学園との地域社会の発展に関する連携協力協定締結式

東京都の港区(区長︰清家 愛)及び港区教育委員会(教育長︰浦田 幹男)と学校法人嘉悦学園は、地域社会の発展に関する連携協力協定を締結しました。eスポーツを通じた地域の生きがいづくり、コミュニティづくりや世代間交流の促進、また学生の企画・営業などマーケティング学修、集客・運営の体験を通じた実務的な学修や自治体・企業との接点を通じた社会人訓練などを目指すものです。当協定の締結にあたり、2024(令和6)年10月28日に港区役所で締結式が執り行われました。

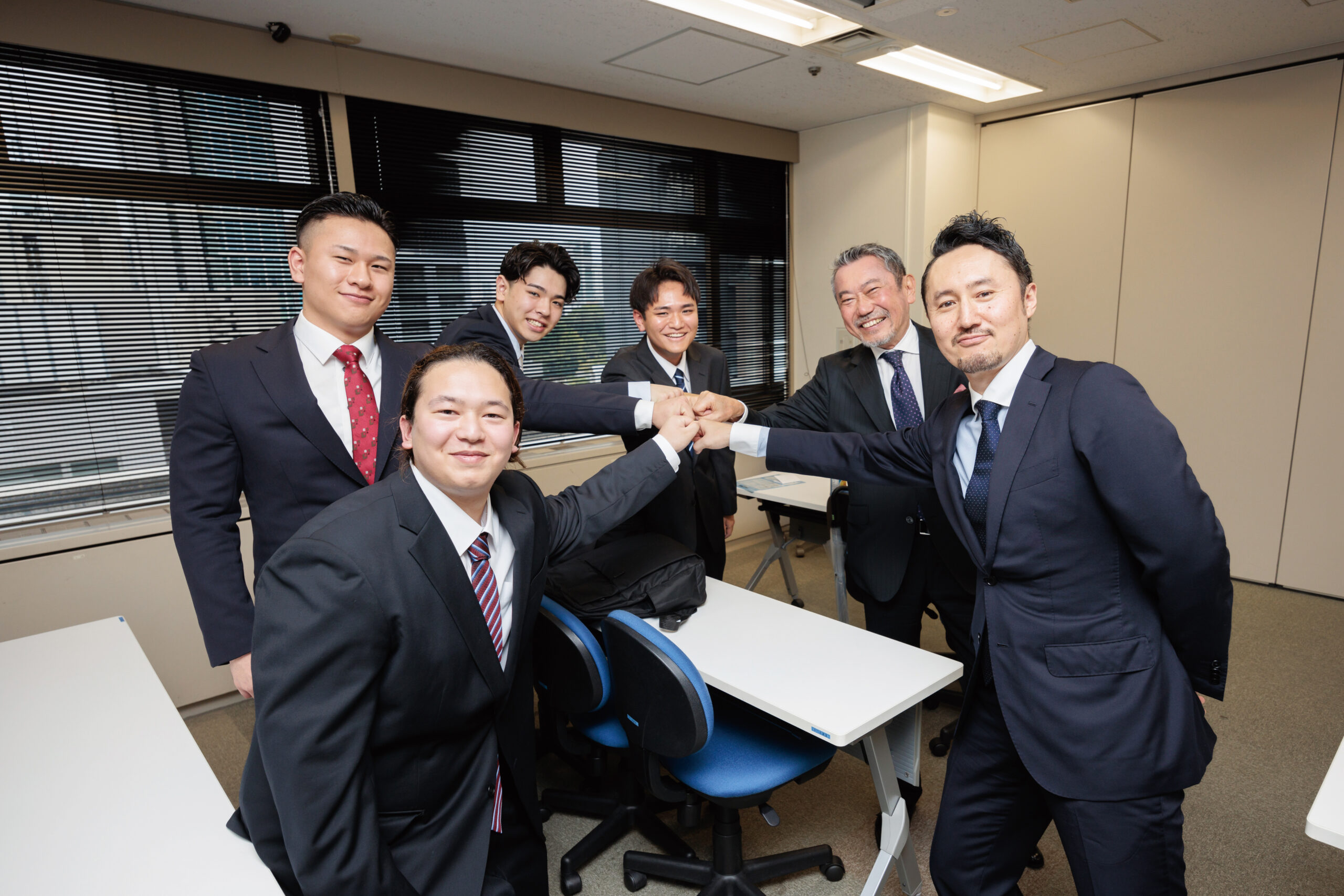

連携協定締結式には清家愛区長(前列左から3人目)、浦田幹男教育長(同4人目)、永久寿夫嘉悦学園理事長(同2人目)、内海健宏嘉悦大学教授(同1人目)に加えて内海研究会の学生4名(後列左から 木村太希、伊佐聖、細田晟七、影山愛斗※いずれも経営経済学部3年生)が出席しました。

港区と嘉悦大学(内海研究会)の取り組み─学生たちのやる気に火がついた─

東京都・港区は、ビジネス街や高級住宅街が集積している地区です。若年層や外国人の流入が増えている一方、従来の居住者の高齢化が進んでいるエリアでもあります。区は年齢や国籍や障害の有無にかかわらず誰もが楽しめる地域コミュニティ施設の運営に力を入れてきました。区内に17カ所ある「いきいきプラザ」は、とくに60歳以上の方を対象にした、レクリエーション、カルチャー活動、介護予防、区民交流、地域活動などの拠点として、コンサートや展示企画など各種イベントを行っています。

港区と嘉悦大学との関わりは、2022年4月に区内の東京タワーフットタウン内にグランドオープンしたeスポーツ施設「RED° TOKYO TOWER(レッド トーキョータワー)」の教育コンテンツアドバイザーを務めていた同大の内海健宏教授と、同施設の視察に訪れていた区の職員とのeスポーツ施設活用に関する意見交換からスタートしました。「RED° TOKYO TOWER」は、最先端のVR技術や映像技術とリアルな体験をかけ合わせた、新しい遊びが楽しめるアミューズメントスポットです。区は「いきいきプラザ」に次ぐ地域コミュニティの新しい拠点になることを期待しています。

内海教授が施設活用の課題をマーケティングの研究会(ゼミ)生に投げたところ、学生たちのやる気に火がつき、「いきいきプラザ」への出張体験イベント実施から「RED° TOKYO TOWER」への誘客と進んで着実に実績を積み上げ、今回、さらなる区民福祉の向上や地域社会の発展を目指す目的で両者の本格的な事業締結に至りました。

嘉悦大学は、経営学と経済学を基幹とした実学を重視し、実際の社会・企業に求められる人材を育成するため、社会や企業をフィールドに実践的な学びを推進している大学です。企業や団体との連携を通して需要が高いマーケティングスキルを学ぶことを目指しており、今回、学生たちが現場に何度も足を運んで地域コミュニティの実態をつかみ、チームで協力しながら課題解決へと導きました。

自分で自分のキャリアの主人公になる─これはボランティアではない─

人生100年時代が叫ばれるなか、学生にのぞむことは、自分のキャリアを自分で選択する主体性をもった社会人に育ってほしいことです。親に言われて、学校に勧められて、選ぶのではなく、自分の意志と判断で人生を選択することが大切です。人生には浮き沈みがありますから、時には選択を誤ってしまうこともあるかもしれません。しかしその際、軌道修正できる思考力や行動力が身についていれば恐れることはありません。学生たちにはそうした自分ならではのキャリアをこの先も磨き続けてほしいのです。私が担当するマーケティグの研究会では、プロジェクトマネジメントの習得を通じて、自分が自分のキャリアの主人公になることを目指しています。

港区との連携のきっかけをつくったのは私ですが、実行段階で手を挙げたのは学生たちです。長引くコロナ禍によって外出制限が続いたことで、彼らのなかで、思い切り実践活動に取り組みたいという思いがくすぶっていました。

「RED° TOKYO TOWER」という最新のeスポーツ施設にいきなり高齢者を連れていくのは時期尚早であるという議論から始まり、まずは高齢者に実際に会って事業のヒントを探ろうということになりました。学生たちが手分けして区内の地域コミュニティ施設「いきいきプラザ」への訪問を重ねたところ、そこに集う高齢者はいわゆるアクティブシニアで、ありきたりのかるた取りやだるま落としといった従来の高齢者向け娯楽に飽き飽きして刺激を求めているとわかりました。ゲームはいける、と直感した彼らは、自分たちでゲームの体験イベントの企画書をつくり、区役所を通じて複数の施設に対してプレゼンを行いました。誰がどこへ電話をするのか、どのように趣旨を説明するのか、区役所への要請事項は何か、新たに出てきた課題は何かなど、PDCAを回し続けました。

「いきいきプラザ」でのイベントは大盛況。イベント終了後のアンケートで、シニアはゲームそのものの刺激だけでなく、孫世代とゲームを通じて交流できることが喜びであることを知りました。「やったね、おじいちゃん」「うまいね、おばあちゃん」というコミュニケーションがどれだけシニアを元気にさせるのかを彼らは身をもって知ったのです。そして「RED° TOKYO TOWER」での一大イベントへとつながりました。港区にも喜んでいただき、高齢者だけでなく障がい者の援助や親子の絆の醸成など、その他の施策の相談もくるようになりました。

学生に伝えたのは、これはボランティアではなく、港区というクライアントから受託した事業を緊張感をもって取り組むプロジェクトであるということ。自分たちで考えて、自分たちで決めて、自分たちで責任をもって最後までやり切らなくてはなりません。プロジェクトマネジメントを身につけることで得られた自信がこれからの彼らの人生の礎になることを願っています。

プロジェクトリーダーを務める 難しさとやりがい

中学では写真部の部長を務めて、高校では写真同好会のまとめ役をしていたこともあり、大学へ入ったら、大きな組織のリーダーをやってみたいと考えていました。入学してからは、オープンキャンパスのスタッフに応募したり、ゼミ長を決める際も真っ先に立候補しました。

中高でのリーダー体験は、顧問の指示にしたがって動くため、どこか受け身だったのに対して、大学では権限が大きくなるため責任重大で主体的かつ能動的にゼミ生に働きかけなければなりません。

内海健宏先生は、主体的に動いて意見を出す学生に裁量権をもたせてくれるのがとてもありがたく、新しい取り組みの提案についても「最後はオレがなんとかするからやってみろ」と背中を押していただきバックアップしてくださっています。

港区とのeスポーツの連携事業は、私の代でちょうど三代目になりますが、前回とは違う特色を出していくためにさらなるイベントのブラッシュアップが求められます。前回から劇的にイベント内容が変わるわけではないのですが、時間配分を変えて短時間でもコンパクトに楽しめるように工夫したり、会場の導線に改良を加えて安全性を増したりしました。「RED° TOKYO TOWER」イベントが始まった当初は、暗がりに高齢者を連れてくるリスクを考えて少人数参加にしていたのを、安全性を増すことを条件に規模の拡大を図っています。今年12月に「RED° TOKYO TOWER」で開催予定のイベントは過去最大級になる予定です。もちろん、先輩方から続くイベント実績の積み重ねによって大きなイベントが実現するわけですから先輩方には感謝でしかありません。

現在、2、3年生約40人のリーダーを務めており、イベント一つひとつに全員のモチベーション管理やタスク管理が発生し、それを逐次調整したり、スケジュール変更したり、とても大変です。何より自分の言葉で説得して、その人の行動を変えていく難しさと日々格闘しています。

年間十数回のイベントを繰り返すうちに自分なりにイベントの成功法則みたいなものもおぼろげにわかるようになってきました。イベントはやはり事前準備が9割です。とくに港区との連携事業においては高齢者の方々が参加されるので安全対策については万全を期しており、念には念を入れても入れすぎということはありません。コンセントにつなぐコード一本でつまづくリスクを考えなくてはなりません。本プロジェクトはあくまで仕事として請け負っているものですから責任をもって取り組まなければなりませんし、もちろん時間の管理やお金の管理もきちんと行っています。港区の職員の方々は大学からの提案に対して柔軟に対応していただけるのでとても助かっています。

本プロジェクトを通じてさまざまな関係者とお話しする機会を得て、逐次アドバイスをいただきながら、自分の得手不得手もわかるようになってきました。それは仕事という実践をやったからこそはじめて気づいたものですし、自分にとって貴重な体験であると感じています。今はインターンシップ花盛りですが、これから大学を目指す高校生の方々には、本格的に実践に取り組める大学へ進まれることをお勧めしたいですね。

学生の代表者が緊張した面持ちで港区役所の応接室に。影山愛斗ゼミ長からの活動趣旨の説明後、清家愛区長からの優しい問いかけに気持ちがほころぶ。活動における高齢者との楽しいエピソードを報告する男子学生たちをみた清家愛区長の表情が次世代の地域を担う若者へ頼もしさを感じているのが印象的。理想的な官学一体の取り組みに永久寿夫理事長や内海健宏教授も締結の手応えを感じている様子。

高校教員の皆様へ

企業や自治体と連携して実践的に学ぶ学生たちが、本学での学校見学会や高校の授業にお伺いして直接生徒の皆さんに大学の学びや実践的プロジェクトについて語ります。ご興味のある方はアドミッションセンターまでご連絡ください。

TEL︰042-466-1719

E-MAIL︰admission@kaetsu.ac.jp