嘉悦大学がお手伝いする 高大連携プログラム

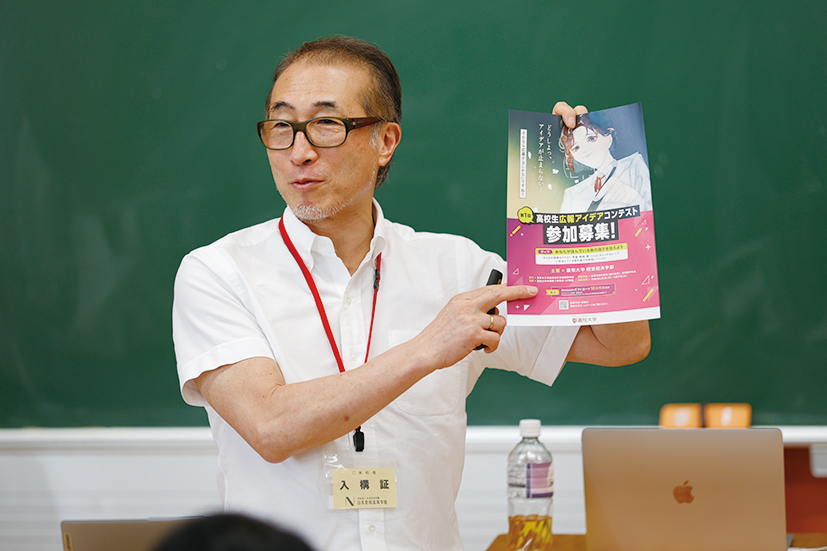

2022年の学習指導要領の改訂により、高校での「探究学習」がスタートしました。探究学習にいち早く「高大連携」を導入したのが東京都立久留米西高等学校(以下久留米西)です。同校の養護担当である板倉多恵先生と進路担当である鈴木奈緒先生、高大連携先である嘉悦大学の木幡敬史副学長のお三方に、探究学習における高大連携のメリットについて意見交換していただきました。

自己表現やアウトプットが苦手な生徒が多い

板倉 2022年の学習指導要領の改訂により「総合的な学習の時間」が「総合的な探究の時間」に変更されたことで、久留米西ではプロジェクトチームを組んで科目別に8名の教諭が集められ、探究学習に関する取り組みがスタートしました。探究学習に「高大連携」を導入した経緯は、地域の理解を通じて生徒たちに「自分の思いを言葉にして外へ発信できる人に育ってほしい」という理由からです。自己表現力やアウトプット力を高めるうえで大学の模擬授業を受けるのが最適であると判断したのです。嘉悦大学は同じ多摩地区の近隣大学で指定校推薦を利用して進学する生徒が多く、経営や経済方面への進学希望者が多いこともあり、経営・経済の単科大学であることもうってつけでした。

鈴木 私は2023年からプロジェクトに参加しました。進路指導の立場から探究学習を考えたとき、大学入試がペーパーテストの一般型入試から小論文や面接による人物評価で合否を決める総合型選抜に移行するなか、自分の思いを自分の言葉できちんと話せる能力が問われるようになってきています。久留米西の生徒は、勉強にしても部活にしても教員に言われたことに対しては真面目に取り組むけれども、主体的にリーダーシップをとったり、大勢の前で話すことが苦手で、総合型選抜型の面接をみすえて、表現力や度胸が身につく探究学習は役立つと考えます。

木幡 自分の思いを言葉にして発信するというのは、高校生だけでなく、大学生でも苦手にしている人が多いですね。嘉悦大学の一年生に、あなたがやりたいことは何か、と尋ねても大半の学生は答えられません。三年、四年になってようやく大人の顔つきになり、学修が「やらされる他人事」から「主体的に取り組む自分事」に変わっていきます。でも、それが標準的な今の大学生だと思いますね。久留米西の場合、探究学習を自己表現力やアウトプット力の向上につなげたい、というビジョンをしっかり持たれていたので、大学側としてはカリキュラムを組み立てやすかったです。

生まれ育った地域の未来に何ができるか

板倉 嘉悦大学を選んだ理由のもう一つは、昨今のSDGsの流れを受けて自分たちが生活している地域の課題を自分事として捉えてほしいという思いからです。SDGsで取り上げる目標は、経済や環境など社会に関わる課題が多く、SDGsをきっかけに社会の課題に触れることで、学校教育だけではカバーしきれない社会の仕組みの理解に役立ちます。嘉悦大学では経営・経済の観点から地域を研究しておられますから生徒たちにとっても理解しやすいと考えました。

鈴木 仲間とああでもないこうでもないと話し合いながら、地域探究を進めるのがいいですね。一年生や二年生はグループでテーマに取り組み、三年生になって勘所がわかってくると、独り立ちして地域インタビューに一人で出かけるようになります。感度が高い生徒は、地域社会への興味や問題意識がこうじて自らの進路まで考えるようになる子もいます。

木幡 東久留米市の行政へのインタビューを通じて地域の保育課題を探究した男子生徒のグループから、自分は将来、保育士になりたい、と宣言した生徒が出てきたのは驚きでした。いまや男性が保育士になるのが当たり前の時代ですし、男子生徒が地域保育に問題意識をもって保育士を目指したいと言ってくれたことは嬉しかったですね。

板倉 久留米西は自転車通学が9割というまさに地域に根ざした高校ですし、親兄弟、親類縁者が久留米西出身というケースも少なくありません。普段、何気なく過ごしていた地域が探究学習を通じて別の風景に見えてくれば、人生の視野がぐっと広がりますし、そうした視点を持つためには、従来の高等教育だけでは難しく、大学の先生方のリードあってこそだと思います。

高大連携が 一人ひとりの生徒の成長を見守る

板倉 探究学習がスタートした2022年は、ちょうどいまの三年生が高校入学した時期と重なるのですが、彼らは中学時代にコロナ禍に見舞われたことで、思春期特有の人間関係の悩みや葛藤を経験していないケースが多く、高校生になってから思春期を経験するところがあります。いまの高校生は中学生のような悩みを抱えている子もいて大人による見守りがまだまだ必要であるよう思えます。それは決して過保護ということではなく、誰もが通ってきた思春期の過程です。成人年齢は18歳に早まりましたが、高校生の心と体が追いついていないのが現状ではないでしょうか。

木幡 それは大学でも感じることですね。学習能力の向上と人間的成長はパラレルですからね。

鈴木 嘉悦大学は、小規模大学ならではの教員と学生の距離が近く、教員や学生に何でも相談できる校風を持っておられることが、久留米西の生徒にとてもフィットしていると感じます。

木幡 うれしいお話です。うちはマンモス校ではありませんので、教員と学生のコミュニケーションが密です。授業を休みがちな学生には逐次連絡をとったり、人生相談にも乗ったりします。とくに20歳前後は心が揺れ動く時期ですし、学修だけが大学生活ではありませんから、生活面も含めて成長を見守っています。高大連携を通じて久留米西の生徒にもどんどん嘉悦大学を利用してほしいですね。

板倉 小中一貫や中高一貫というのはよく聞きますが、高大一貫というのはほとんどありません。いまの子供たちは手をかけてあげればあげるほど、ぐんぐん伸びていきます。養護教員の立場としては、久留米西の生徒を高校三年間だけでなく大学四年間を含めた七年間、きちんと見守り、社会に送り出したいという気持ちがあります。

鈴木 総合型選抜により、年内に進学が決まってしまう高校生が増えるなか、探究学習終了後の高校三年の後半(秋冬)をどう過ごすかというのもこれからのテーマですね。年明けまで受験を頑張る生徒もいますが、その他の生徒は中だるみになりがちです。

木幡 今後、大学としても高校から大学への橋渡しになるような入学前授業のような探究学習も企画提供していきたいと考えています。引き続きよろしくお願いいたします。

-

-

都立小平西高等学校(地域探究学習)

-

都立五日市高等学校(地域課題解決学習)

都立中堅校にとっての探究学習の意義について

福原利信先生

都立久留米西高等学校校長

新学習指導要領でスタートした「探究学習」によって全国の高校が特色ある学校づくりを求められるようになりました。文科省では、探究科を設置して進学実績を伸ばした京都市立堀川高校、サバ缶を研究開発して宇宙航空研究開発機構(JAXA)から「宇宙日本食」に認証された福井県立若狭高校などを探究学習の成功事例としてよく取り上げています。

しかし私は必ずしも、すべての学校がSSH校(スーパーサイエンスハイスクール)のように英語で研究論文を発表したり、メディア映えするような「探究学習」を追い求める必要はないと考えており、本校では自分たちでテーマを決めて、自分たちで調べて、自分たちで考えて、自分たちで発表する、オーソドックスに普通のことを普通にできる探究学習を目指しています。探究学習を通じて、生徒が「考える力」「生きる力」やを身につけて、その後の進路に役立てることが中堅校の役割であり特色だと考えています。「普通」というと夢も希望もないように思われるかもしれませんが、中堅校の生徒の多くは中学時代にトップレベルにいたわけでないので学習面では「成功体験」に乏しく、どこかシャイで大人しい面があります。そういう生徒たちが「探究学習」を通じて、自ら積極的に手を挙げて発表できるようになる(アウトプット)だけでも大きな一歩だと考えています。そこで培った自信がまた次への一歩へつながります。学習にせよ、日常生活にせよ、普通のことを普通にできることが「普通科」の使命です。本校では、近隣の方々へのご挨拶や学校生活における身だしなみなど、生活指導における「凡事徹底」についても、前校長の時代から伝統として取り組んできました。多摩地区で生れ育った生徒が多く、将来、多摩地区を支える人材に育ってほしいと考えています。その意味で同じ多摩地区にキャンパスがある嘉悦大学様との高大連携は大変ありがたく、多摩という地域を題材にした探究学習によって生徒が地元に興味をもってくれることは、「地域の日常」や「普通の生活」を大切にすることにほかならず、将来の地域活性にもつながることを期待しています。

様々なテーマ・背景に応える嘉悦大学の出前出張授業

芸能教育だけでなく社会教育にも力を入れる

東京都・国分寺市にある日本芸術高等学園は、ダンサー、ミュージシャン、俳優、声優など、将来、エンターテインメント業界で活躍する人材を育成するために1978 年に創立された芸能・芸術の高等専修学校である。技能習得を目的とした芸能教育のほか、社会人として必要な「知識・技術・人格・礼節」を重んじる人材育成を教育方針に掲げており、一般教科として、英語・国語・社会を必修科目としている。今回、教養学習の一環として嘉悦大学の「出前出張授業」を依頼した。

同学園の教務部の飯田愛果先生は、出前出張授業の導入経緯を次のように語る。

「本校はエンタータテインメント業界に人材を輩出する教育機関のため、ダンスや音楽など芸能に関する実技時間が多く、逆に講義を聞く座学時間が少ないため、必須科目として英語・国語・社会を取り入れてきたのですが、昨今、大学進学を考える生徒も増えてきており、英語・国語・社会だけでなく、数学も学びたいという生徒も増えてきています。それならばもっと社会人としての教養になるような授業を体験させてあげたいとの思いから嘉悦大学の出前出張授業をお願いいたしました」

芸能学校として経営・経済の模擬授業を受ける意義はどのあたりにあるのだろうか。

「自己表現スキルを磨くことが本校の教育の中心ではあるのですが、たんに技能習得をするだけでなく、たとえば一つのエンタメが流行っている社会背景を自分なりに分析してみたり、これからの世の中の移り変わりを予測してみたり、エンタメがビジネスとしてどのように成立しているのかを考えてみるなど、ビジネスリテラシーをともなったタレントに育ってほしいと考えています。」

社会事象を自分事として捉え直す面白さに気づく

講師は、嘉悦大で「行動デザイン」を研究している國田圭作教授である。國田教授の前職は、博報堂行動デザイン研究所所長というマーケティングのスペシャリストでもある。授業のテーマは「ディズニーでは何を売っているのか」。タイトルを見ただけで高校生でなくても興味をそそられる。出前出張授業の構成について國田教授は題材選びにこだわったと語る。

「経営・経済を学ぶ大学としては、社会の動きを経営経済視点(売上・利益)で理解してほしいのですが、時間も50分に限られていますし、直球勝負で経営・経済の講義をしても面白くないでしょうから、高校生が社会事象を自分事として捉えられる題材を選びました。ディズニーをテーマにしたのもその理由からです」

参加生徒は23名(男性10名、女性13名)。授業は「カスタマーエクスペリエンス(顧客体験)」を軸に据えて、ディズニーが提供している価値やそのビジネスモデルについて講師と生徒の意見交換を交えながら読み解いていく。

エンタメ業界に進むからこそ必要なリテラシー

嘉悦大学の出前出張授業は、一方的に講師がディズニーの舞台裏を講義するだけでなく講師と生徒が一体となって考える授業スタイルがアカデミックであり、まさに大学の模擬授業ならではといえる。加えてエンタータテインメント業界を目指している生徒が多いせいか、皆、コミュニケーション力や自己表現力が高く、授業中に積極的に意見を述べていたのが印象的である。講義終了後、國田教授も驚いたと語る。

「いままで同じ講義をたくさんやってきましたが、とくに日本芸術高等学園の生徒は、社会や生活に対する関心やリテラシーが高く、エクスペリエンスを定量分析する質問に対しても、勘所のよい数字を回答してきて講義している私のほうが楽しくなりました(笑)」

探究の授業でお困りじゃありませんか?

嘉悦の経験豊富な教授陣が生徒のレベルに合わせて意義ある授業を提供します。

出前出張授業の主なプログラム紹介

- 【マーケティング】なぜ人参はオレンジ色になったのか?

- 【マーケティング】目覚まし時計を再発見してみよう

- 【マーケティング】ディズニーランドは何を売っているのか?

- 【マーケティング】バズるアイディアの作り方

- 【マーケティング】“好き”を仕掛ける ―例えばスニーカー・ゲーム・Vtuber―

- 【マーケティング】アニメソングのプロデュース

- 【探究技法】探究フィールドワーク入門

- 【探究技法】探究アンケート調査入門

- 【経営学】地域を変えるスポーツマネジメント

- 【経営学】YouTubeが変えた世界

- 【経済学】同じ商品なのになぜ値段が違うのか?

- 【会計学】環境問題に役立つ会計知識

- 【会計学】利益を得る仕組み

- 【ICT・データサイエンス】ICTを使ってカンタン!調査&分析

- 【キャリア教育】Z世代のキャリアデザイン

高大連携・出前出張授業に関するお問い合わせは、キャリアデザインセンターまでお願いいたします。

TEL:0120-970-800

E-Mail:kikitai@kaetsu.ac.jp