2025年新入生「合格者交流会」を開催しました

学校推薦型選抜や総合型選抜で早い時期に合格が決まる高校3年生にとって、大学に入学するまでの秋冬をどのように過ごすかは重要です。この間に学習意欲を落とすことなくスムーズに入学につなげてもらおうと行っているのが「入学前教育」です。

合格者交流会での全員撮影。入学へ向けてスタートダッシュ!

入学前の不安は合格者交流会で解消しよう!

大学はどんなところだろうか。高校とはどこが違うのだろうか。入学が決まった高校生はこれから始まる大学生活へのワクワク感と同時に不安感でいっぱいではないでしょうか。嘉悦大学では、高校生がスムーズに大学生活に入っていけるように合格者交流会を実施しています。

合格者交流会は、部活動やサークルなど学生が自主的に行っているところもありますが、嘉悦大学は、大学主催の公式交流会だから安心です。交流会では、入学前の過ごし方からおすすめの授業、基礎ゼミや研究会、学内アルバイトや学外アルバイト、学園祭に至るまで教職員や先輩が丁寧に教えています。

昨年12月21日(土)に合格者交流会が開催されました。北は山形から南は沖縄まで元気な高校生たちが一堂に会しました。

最初は、マーケティングの教授でもある内海健宏先生から「大学生活のポイント」についての説明です。高校では先生方が学習指導してくれるため、カリキュラムやルールがあらかじめ決められていますが、大学では自分で学修スケジュールを管理したり、自主的に学ばなくてはなりません。履修登録も自分で行います。テストが多い授業、レポートが多い授業、プレゼンテーションが多い授業など、授業を選ぶ観点はさまざまです。内海先生が繰り返し、説明しておられたのは、「大学生活は情報戦」であるということ。どんな些細なことでもわからなければ教職員に尋ねたり、先輩に尋ねることが大切です。

友達をつくる過程も高校とは異なります。嘉悦大学では1年生に基礎ゼミという授業が必修となっており、ここで友達ができる人が多いようです。もちろん、2年から始まる研究会、クラブ活動、サークルなど、大学には共通の興味を持つ人たちとつながる機会がたくさんあります。

どんな質問にも答えてくれる小規模大学ならではの手厚さ

内海先生の説明後、各テーブルに分かれてそれぞれ先輩がついて個別質問会に移りました。そこでは「入学式の服装はどんな格好で行けばよいのでしょうか?」「地方出身で友だちはできますか?」「学校の近くでアルバイトはできますか?」など全員の前で聞きづらい質問が飛び出しました。それに対して先輩は一つひとつ丁寧に答えてくれます。なかには「就職に有利な学生生活とはどのようなものでしょうか?」といった大人の質問まであり、今どきの高校生の意識の高さを感じさせるものでした。

最後は場所を「さくらラウンジ」に移して懇親会です。3年生の影山愛斗先輩の乾杯の発声でスタート。高校生の男女がピザやドーナツを食べながらおしゃべりを楽しむさまはキャンパスライフの予行演習そのもの。懇親会の最後には、ハズレなしのプレゼントのくじ引き大会があり、教職員も童心に返って大盛り上がりでした(交流会のなかで、これが一番、盛り上がっていました 笑)。

入学前教育

嘉悦大学では、入学後スムーズに大学での生活や学修を進めることができるよう、入学前教育を実施しています。

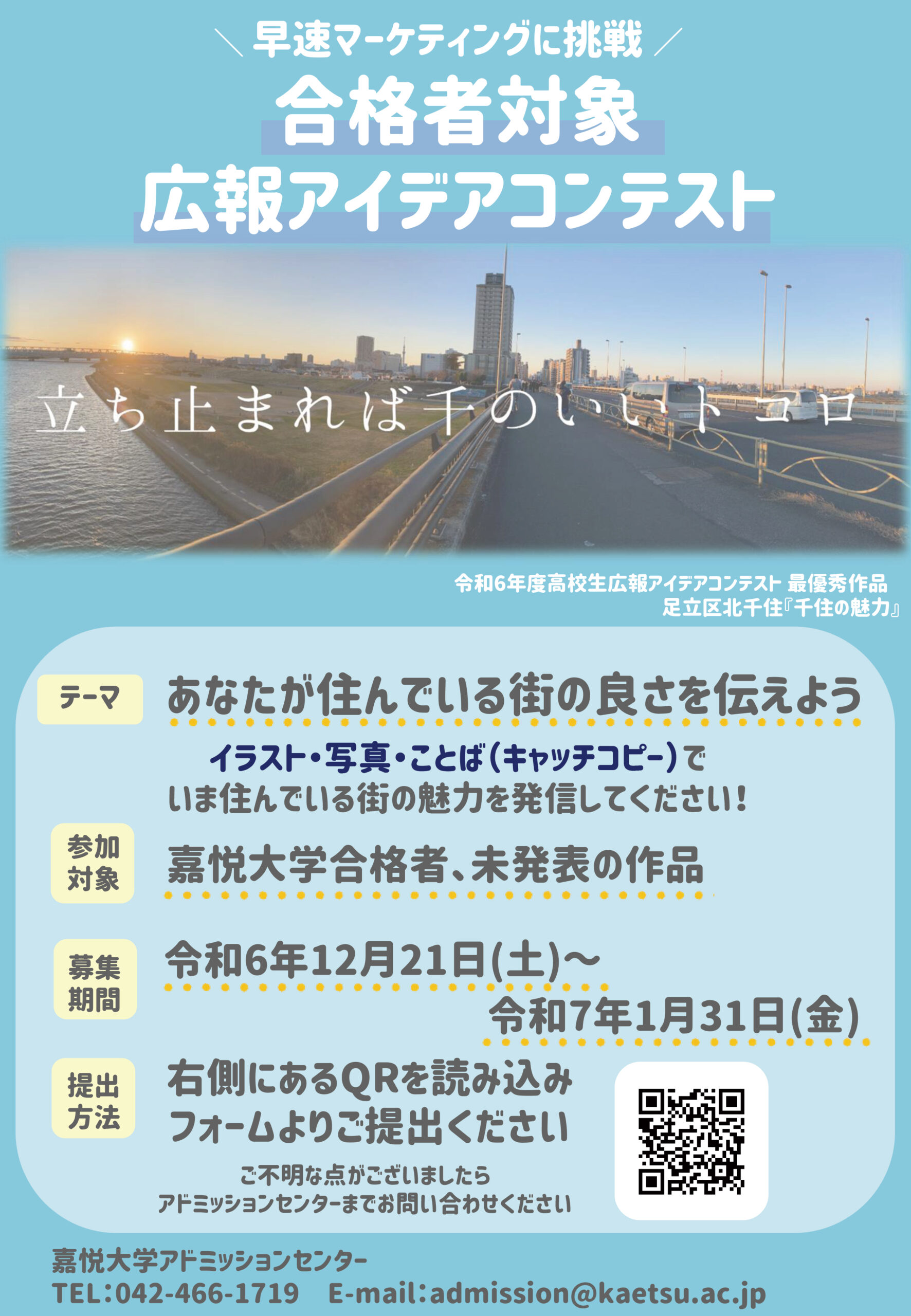

合格者対象広報アイデアコンテスト

「高校生広報アイデアコンテスト」は、高校生にマーケティングスキルやクリエイティブな広報アイデア開発スキルを学んでいただくために昨年スタートしました。「あなたが住んでいる街の良さを伝えよう」をテーマに自分が住んでいる街の魅力をイラスト・写真・動画・歌・ことば(キャッチコピー)等を使って発信する試みです。

マーケティングの模擬授業では昨年の入賞作品が紹介されて、参加者は同世代の高校生がつくった作品に興味津々の様子でした。12月の第1回交流会に参加した合格者にも同様の特別コンテストを募集。入賞者は、2月の第2回交流会で発表されます。「広報アイデアコンテスト」は、高3の秋冬期間を使ってクリエイティブスキルの向上につながるのはもちろんのこと、自分が生まれ育った町を紹介することによって入学後の友だちづくりにも役立ちます。

昨今、若い世代がSNS などを通じて写真や動画、イラストや歌、ダンスなど、多彩な表現方式でオリジナル作品を世の中に発信するようになってきていますが、広報アイデアコンテストをうまく活用して大学デビューを果たしてください!

eラーニング「嘉悦ドリル」

嘉悦大学では、充実した学生生活を過ごすための準備として、入学前教育を実施しています。大学での授業をしっかり理解するためには、入学までの時期に基礎学力を磨いておくことがとても大切です。eラーニングによる入学前教育は、初年次教育へ与える効果が期待されており、初年次教育に核となる力や初年次に中心となる科目の発掘にもつながります。

合格者の皆さんには、基礎学力を強化するeラーニング教材「嘉悦ドリル」を受講する意義を直接合格者交流会でも説明しました。PCだけではなく、スマートフォンやタブレットでも気軽に学習することができます。eラーニングによる受講で、自分の学習進捗、理解度等を確認しながら学習を進めることができます

「嘉悦ドリル」は、各教科が6つの分野に分かれています。各分野の「実力診断テスト」に挑戦すると、自分の得意・不得意が確認できます。「実力診断テスト」の結果をもとに、自分の不得意分野に的を絞ってドリル学習を行うことができるよう工夫した教材を用意しています。

3年生にキャリア教育の出張授業

高校3年生の後半時期(秋冬)をどのように過ごすか・どう学ぶかについても、嘉悦大学は高校側と連携してサポートしています。

たとえば高大連携協定を結んでいる東京都立久留米西高等学校では、嘉悦大学の教員による出張授業の一環で、キャリア教育の講義を複数回にわたって実施しています。

ある日の講義では高校3年生のクラスで「正解のない社会で必要なスキルって何だろう?」をテーマに2つのクエストに挑戦してもらいました。お題は「ニンニクを食べたことがない人にニンニクの味をどうやって伝えるか」と「会議室で泣いてしまったAさん」です。もちろんそれぞれに正解はありません。高校生たちには講義を通じて、自分の考えをわかりやすく相手に伝える「発信力」の大切さを伝えることができました。

今後も各高校のニーズに合わせ、高校から大学への橋渡しとなるようなプログラムを実施してまいります。

地域連携スチューデントアワード審査員特別賞を受賞!

主催:西武信用金庫

協力:Open Patent Innovation Consortium

地域連携スチューデントアワードは、地域企業の持つ商材やサービスに対しアイデアを学生から募集し、産官学金(産業界、官公庁、大学、金融機関)の地域支援機関が連携して斬新な商品アイデアを創出するとともに中小企業が商品化することを狙いとするコンテストです。

経営経済学部の辰巳研究会および岡本研究会の学生が最終発表会に参加。参加大学は、昭和女子大学、亜細亜大学、目白大学、東洋大学、東京経済大学、それに嘉悦大学の6校14チームでした。

「Kae2 Yolniマッピングチーム」はYolni様の防犯アクセサリー「Yolni(ヨルニ)」について、ユーザからのデータ共有以外に、不審者情報センターなどからの情報を地図上にマッピングし、通勤・通学ルート付近の危険を回避する安全なルートを提案することで、「危険を未然に防ぐYolniマッピング機能+」を提案しました。

「レスキューステッカーズ」は、コスモテック様の「水を使わない感圧型の肌に貼れる転写シール」について、避難者の状況(聞き取り・発話が困難、その他障害、アレルギー、日本語が話せないなど)が一目で分かり、的確なサポートを可能にする「避難所向け転写シール」を提案しました。

「トングカバーコレクションズ」はNIYAGO様の、「履き心地とファッション性に優れたサンダル用トングカバー」について、コレクションアイテムとして、トングカバーを1つのシリーズで複数用意し、図鑑などとして収集できる知育アイテムを提案しました。

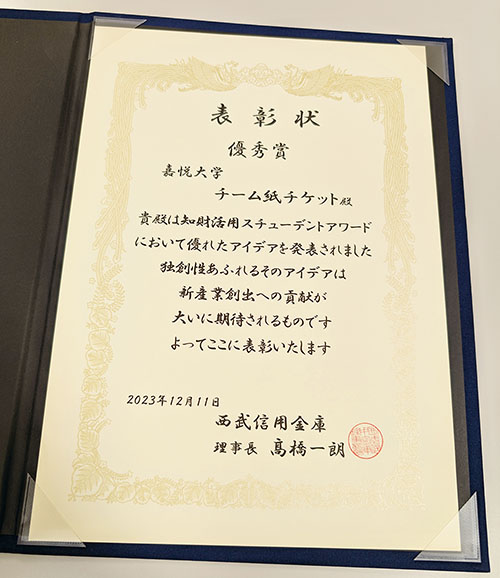

各賞が選定され、「レスキューステッカーズ」は審査員特別賞を受賞し、西武信用金庫理事長の髙橋一朗様より賞状が授与されました。メンバーと切磋琢磨してアイデアを形にしていく過程は、参加した学生にとって貴重な経験となりました。

2025年度「研究会(系)選択フォーラム」が開講!

各教授が自分の研究会をPR、学生が自らの眼で選択していきます

嘉悦大学では入学後、1年次に基礎ゼミナールを履修して大学生活において大切な“考える”“調べる”などのアカデミックスキルと“話す”“聞く”といったコミュニケーションスキルを学びます。同時に経営学や経済学などの基礎を学び、自分に合った分野を確かめます。2年次から所属する研究会“ゼミ”は担当教員の指導のもと少人数で進められる授業で、学生が主体的に研究テーマを決めて専門的な知識を深めます。

研究会を選択するには、「系(コース)」と研究会担当教員の事をよく知るために「研究会(系)選択フォーラム」に参加することが重要です。

選択フォーラムでは、担当教員自ら研究会についての説明を行い、なかには先輩在学生が各自の取り組みや研究会での雰囲気をPowerPointなどを用いて発表している研究会もあります。年間活動や研究内容と合わせて、それぞれの研究会で実際に使用している機材(ドローンや、3Dプリンター)などが紹介されます。研究会内の活動の他、任意で参加する研究会外部の活動の説明もあります。

嘉悦大学の研究会にはAとBがあり、A(学内での研究活動を中心とする研究会)は2年生以上全員が必須で履修しますが、B(産官学連携による研究活動・実習活動を行う研究会)は選択制です。

その他、プレゼン資料の作成方法や、ショート動画の撮り方を学べることなど、各研究会ならではの特徴的な活動内容は、選択する際の判断材料になっています。

PDFはこちら