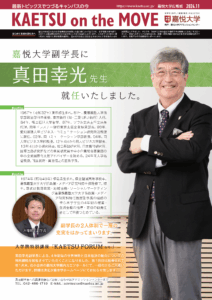

嘉悦大学副学長に真田幸光先生が就任いたしました

副学長の2人体制で一層の充実をはかってまいります

嘉悦大学副学長

真田幸光 教授

1957年(昭和32年)東京都生まれ。81年、慶應義塾大学法学部政治学科卒業後、東京銀行(現・三菱UFJ銀行)入行。84年、韓国延世大学留学、87年、ソウル支店主任支店長代理。同年ドレスナー銀行東京支店企業融資部長。98年、愛知淑徳大学ビジネス・コミュニケーション研究所助教授に就任。02年、同コミュニケーション学部教授。04年、同大学ビジネス学部教授。12年4月から同大ビジネス学部長、13年4月から研究科長。社会基盤研究所、日本格付研究所、国際通貨研究所などの客員研究員や中小企業総合事業団の中小企業国際化支援アドバイザーを務める。24年同大学名誉教授。戦国武将・真田信之の直系子孫。

嘉悦大学副学長

木幡敬史 教授

1974年(昭和49年)福島県生まれ。県立磐城高等学校卒。慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科博士課程修了。博士。専攻は教育政策・地域協働・ソーシャルマーケティング兼慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科特任教授副学長の職務の傍ら本学学生の4年間の授業・生活全般の指導・育成の総責任者として日夜つとめている。

グローバル化の土台づくりが大切

このたび嘉悦大学の副学長を務めさせていただくことになりました真田幸光です。取材記者から戦国武将みたいなお名前ですねと突っ込まれましたが、じつは私は戦国時代の武将・真田信繁(幸村)の兄である真田信之の直系子孫であります。先の大河ドラマでは大泉洋さんが信之役を演じておられました。(笑)

大学卒業後、東京銀行に入行し、国際金融の世界に飛び込みました。80年代は、金融の国際化が始まり、国境を越えて資本流出入が活発化し、世界経済が新しい展開を迎えた時代でした。ソウル支店にいた当時から、奇跡の戦後復興を遂げた日本に対する東南アジア諸国の期待は高く、いまもそれは変わっていません。

41歳で大学の教壇に立ってから四半世紀あまり、国際社会で尊敬される日本であり続けるために日本人はどのような役割を果たすべきかについて自分自身や学生に問い続けてきました。

グローバル化の時代と言われて久しいですが、真のグローバル化とは、国際社会の仕組みを知り、歴史・文化・言葉が異なる人々と理解し合い、そのなかで日本人が果たすべき役割とは何かを考えることにほかなりません。しかし現代の日本の義務教育や高校教育は、グローバル化の土台となる教育が行われていません。いまだ暗記型の受験勉強の域を脱していないと言えます。そればかりか、大学教育においても資格取得ノウハウや有名企業に就職するハウツーに偏っている現状があります。

もちろん決してハウツーが悪いといっているのではなく、ハウツーの前に、いま世界がどういう状況にあるのか、そのなかで日本人は何をすべきかを考えるべきです。それは自分の立ち位置をよく知るということであり、その土台とベクトルが定まればハウツーは自ずと身につきます。

実体経済あってこその金融リテラシー

昨今政府が「資産運用大国」の幟を掲げて、国民の投資を煽る風潮を憂慮しています。高校の授業にも投資に関する金融教育が取り入れられました。金融教育そのものを否定するつもりはありませんが、長年、金融業界に身を置いてきた私の目には、最近は「投資」ではなく「投機」が主流となっているように見えます。本来、株式投資とは企業を育てるための仕組みであり、お金がお金を生む錬金術ではありません。

私は、2008年の洞爺湖サミット時に、当時の福田康夫政権に対して、「洞爺湖サミットで実需原則の必要性を世界に訴え、実需原則の世界的なルールと組織作りをしていただきたい」とお願いし、今も継続して、永田町には申し入れをしています。やはり、経済の基本は、実需です。人類の歴史は戦争の歴史でもあり、戦争の本質は「水・食料・原材料・エネルギー・物流」の奪い合いです。これは人間が生きていくために必要なものだからです。SDGsをはじめとした国際ルールを突き詰めれば、覇権国に有利にヒト・モノ・カネが流れるように作られたものが多く、日本がそのすべてをうのみにするのは危険です。日本を繁栄させる土台は、モノづくりであり、世界が必要として、なおかつ日本でしか作れないモノづくりの産業を育てていくことが国家安全保障のカギを握ります。世界が必要なモノをつくっている国を他国が滅ぼすわけはないからです。

日本の中小企業のチャンス到来

年初に「2023年の名目GDPがドルベースでドイツに抜かれ世界4位に転落」というニュースが駆け巡り、「日本凋落」というマスコミ論調が多く見受けられましたが、私はまったく悲観していません。むしろ、今こそチャンスだと考えます。日本の企業は、9割が中小企業です。多くの従業員を抱える大企業は、常に売上規模を追わなければならない宿命にありますが、従業員規模が小さな中小企業は、少量、変量でも多品種、高品質、高利潤のモノやサービスを生み出せばよいからです。いまインフレ下で賃上げ論争が起きていますが、中小企業が賃上げできない主因は、“いいものを安く売る”という発想にとらわれ続けてきたからであり、“いいものを高く売る”への発想転換が大切だと考えます。もっといえば国内だけでなく、グローバルにも視野を広げる必要があります。

私がご縁のある中小製造業は、アメリカのボーイング社に航空部品を供給しており、年商10億円で営業利益率は約50%(5億円)です。従業員は14人で一人当たりの営業利益は3500万円。給料は高く、休みも多い。もちろん、輸出にかぎらずインバウンドを狙うことも中小企業のグローバル視点にほかなりません。上質なモノやサービスを供給し続けてきた日本の中小企業がグローバル視点を持つことができれば日本の産業構造は大きく様変わりします。

企業を支える金融機関も発想転換すべき時期にきています。ニッポンの金融機関は、戦後の焼け野原の状態から国が銀行にお金を注入する護送船団方式の間接金融をとってきました。いわば国策に応じて企業にお金を貸してきたのですが、本来、金融機関があるべき融資とは、(国が保証してくれるor資産家が保証してくれる)担保主義ではなく、企業が生み出す将来キャッシュフローの予測に基づく融資が求められているのであり、スタートアップなどは、まさに過去がない企業ですから、未来への投資予測が求められます。私は、従来の大企業に加えて、全国に多種多様な強い中小企業をパッチワークのように増やしていくことを目標としています。

「理論」と「実践」を併せ持つ嘉悦スピリット

嘉悦大学は、経営経済の単科大学ですが、理論と実践がうまく融合した小粒でもキラリと光る大学です。

「ブランド」という言葉があります。ブランドの要素が10個あるとすれば、10個すべてが平均点ではブランドにならないのです。そのうちの1個がエッジが立っていないとブランドにはなりません。これは大学ブランドでも個人ブランドでも同じことが言えます。嘉悦大学は尖りを持った大学であり、学生さんたちも自分の尖りを見つけていただきたいのです。

いままで受け身の受験教育しか受けてこなかったため、自分の尖りとなるものが何かまだ気づいていない学生さんが多いかもしれません。もちろん、尖りというのは、ある日、突然、誰かが見つけてくれるものではなく、試行錯誤のなかで自分で見つけ出さなければなりません。自分の尖りを見つけるまでに苦労することもあるでしょう。しかし、それを見つけることができれば人生の値千金であることは間違いありません。「自分にしかできないものは何か」、つまりあなただけの「魂」を学生時代に育んでもらいたいと考えます。

私が育った真田家には代々口伝で受け継がれた教えがあります。それは「慎重に慎重に考えたうえで決断して実行してレビューする。その上でその責任を自らが取る」です(真田家は外様大名なので文書では残さず口伝です 苦笑)。綿密に情報を分析したうえで、トライアンドエラーを繰り返し、一段一段登っていくということです。

さまざまな人生の決断には時限性(締切)があります。限られた時間のなかで決断を求められます。その際に目の前の困難から逃げずに考え抜いて実行し、結果を受け止めて軌道修正することで、自分の尖りが見つかり、自分にしかない「魂」が磨かれていきます。

私も学生の皆さんとともにこれからも挑戦し続けていきたいと考えています。頑張りましょう!

大学での講義に加え、日本の将来への提言を全国での講演・メディア出演を通じて行っています

真田先生へ学生からの10の質問

インタビュー・文責︰学生広報部 小平 奏(経営経済学部4年生)

質問1 はじめに先生の専門分野を教えてください。

国際金融です。その中で地域としてはアジア経済が専門です。私はもともと、東京銀行という特殊な銀行の銀行員だったので、韓国や中国で新しいプロジェクトを立ち上げるときにお金を貸すといった仕事を長らくやってきたことがベースにあります。

質問2 先生の担当講義と、もしあれば行なってみたい講義はありますか?

今担当しているのは、金融機関論という授業ですが、やってみたい授業は、研究会をやってみたい。前にいた大学では、前期に座学で学んだことを、後期に実践的な計画として発表するという形式のゼミを行っていたので、そんな授業を、研究会という形でなくてもいいから嘉悦大学でもやりたいですね。

質問3 専門の国際金融や地域経済の分野に進んだきっかけはありますか?

私はもともと慶應義塾大学の体育会の野球部員だったのだけど、当時の監督から「お前は東京銀行へ行け」と言われたんです。指示というか命令(笑)。でも東京銀行は外国為替の専門銀行でグローバルな仕事が売りで面白そうだったので入行したのがきっかけですね。

質問4 子供のころの夢は何ですか?

私は子どもの頃アメリカ大統領になりたかったんです。だって一番偉そうじゃないですか(笑)もちろんなれるわけないんですけど、それでも幼稚園とか小学生くらいの僕は何か知らないけど偉い人になりたくて、一番偉そうに見えるアメリカ大統領が夢でした。

質問5 これだけは負けないという自分の特技や特徴はありますか?

「しつこさ」ですね。私は諦めないんです。小学生の時も、文章を書くのが下手で作文を書くと先生が真っ赤にして返してきた。普通はそれで終わり。でも悔しいからもう一度出して、また真っ赤に返される。これを20回くらいやったことがありますね。

質問6 最近ハマっていることはありますか?

予定通りの一日を過ごすことにハマってます。一日生活していて、朝立てた予定通りに一日が過ぎた時は気分がいい。逆に予定通りいかなかった日は、あんなに考えて朝起きた時こう過ごそうと思ってたのに、何が悪かったのかって考えることにもハマってます。

質問7 学生時代に頑張ったことや、自慢したいことはありますか?

野球あっての大学という感覚だったから、毎日野球漬けの生活を4年間続けてました。それでも私はそれなりに成績もよくて、嘉悦大学でいうところのS評価が多かったです。3分の1ぐらいSでした。結構すごいでしょ?(笑)これが頑張ったことの1つかなと思います。

質問8 学生時代の失敗はありますか?

失敗なんて山ほどあります(笑)。4年間野球漬けの中、最後は怪我して主務っていうマネージャーの仕事をやったんですが選手を神宮へ送り出すのに、神宮の時間に間に合わなかったなんてことも。ただ、大きな失敗にならないようにどうすべきかは学びましたね。

質問9 学生時代に戻ったらやりたいことは何ですか?

戻りたくないな(笑)しんどいことが多かったですから。でも戻れるとしたら遊びたいかな。学生時代に遊ぶ時間なんて1秒もなかったので、どうやって遊ぶのかを教えてほしいくらい。その遊びの中で、野球の監督とか指導とかもやってみたいですね。

質問10 今、学生たちへ向けて送りたい言葉や漢字はありますか?

とにかく元気出して生きてください。やる気出して生きていってもらいたいなと思っています。自分の好きなことに特化してやる気を出す。その結果、できれば人様の役に立って、ありがとうって言ってもらえるような毎日を送って貰えたらいいなと思います。